.com域名是互联网域名系统(DNS)中最著名、使用最广泛的顶级域名(TLD),最初被设计用于表示”商业”(commercial)用途的网站。作为最早的通用顶级域名之一,.com域名自1985年首次投入使用以来,已发展成为数字革命的核心组成部分,被全球各类商业实体和个人广泛采用。截至2025年初,.com域名的注册总量已达1.567亿个,成为互联网生态系统中不可或缺的基础设施。

尽管.com域名最初的设计意图是供商业组织使用,但其应用范围早已超越了这一限制。如今,.com域名已成为全球企业、个人、非营利组织等各类实体在互联网上建立身份的首选标识。从创业公司到跨国企业,从个人博客到大型电子商务平台,.com域名的广泛应用反映了它在数字品牌建设、用户信任和网络可达性方面的核心价值。

历史沿革

早期发展(1983-1990)

域名系统(DNS)的概念源于1983年,由Paul Mockapetris设计,旨在解决早期ARPANET网络中的主机名解析问题。1984年,Jon Postel和Joyce Reynolds在RFC 920文档中首次定义了.com、.edu、.gov、.mil、.org、.net等顶级域名。

1985年1月,.com域名首次在互联网上投入使用,并于同年3月15日迎来第一个注册域名——symbolics.com,这个域名由Symbolics, Inc.这家计算机制造商注册。在最初的几年里,.com域名的注册量增长缓慢,截至1990年,注册总量仅为几百个。

商业化与爆发增长(1991-2000)

随着万维网(WWW)技术的出现和商业互联网的兴起,.com域名在1990年代经历了爆炸性增长。1993年,美国国家科学基金会授权Network Solutions公司负责.com、.net和.org域名的注册管理,这标志着互联网管理的商业化转型开始。

1990年代中后期,互联网泡沫时期,.com域名成为投资热点,一些具有吸引力的.com域名被以数百万美元的价格交易。到2000年底,.com域名注册量已增至约2000万个,远超其他任何顶级域名。

现代发展与成熟(2001至今)

2001年互联网泡沫破裂后,.com域名市场经历了调整,但注册量持续稳定增长。2000年代初,VeriSign通过收购Network Solutions成为.com域名的注册管理机构。随着移动互联网的普及和全球数字化转型的加速,.com域名在全球范围内的应用继续扩大。

2012年,ICANN开始实施新通用顶级域名(New gTLD)计划,引入了数百个新的顶级域名,如.app、.blog、.shop等。尽管面临这些新选择的竞争,.com域名仍保持着顶级域名市场的主导地位,彰显了其作为互联网”黄金标准”的地位。

截至2025年初,.com域名的注册总量已达1.567亿个,覆盖全球各行各业,成为数字经济基础设施的核心组成部分。

技术原理

域名系统基础

域名系统(Domain Name System,DNS)是互联网的核心基础设施之一,其主要功能是将人类可读的域名(如example.com)转换为计算机可识别的IP地址。这一系统采用分层树状结构,从右到左依次为顶级域名、二级域名和更多子域名。

在这一层级结构中,.com作为一个顶级域名,位于域名层次结构的最高级别。例如,在域名”example.com”中,”.com”部分是顶级域名,而”example”是二级域名。

DNS解析流程

当用户在浏览器中输入一个.com域名时,DNS解析流程通常包括以下步骤:

- 浏览器缓存查询:首先检查浏览器是否已缓存该域名的IP地址

- 操作系统缓存查询:若浏览器缓存中没有,则检查操作系统的缓存(如hosts文件)

- 本地DNS服务器查询:若上述缓存中都没有,则向本地DNS服务器(通常由ISP提供)发起递归查询

- 根域名服务器查询:本地DNS服务器向根域名服务器(.)请求

- 顶级域名服务器查询:根服务器返回.com服务器的地址,本地DNS服务器继续向.com服务器查询

- 权威域名服务器查询:.com服务器返回该域名权威域名服务器的地址,本地DNS服务器继续查询

- 获取DNS解析结果:权威域名服务器返回域名的IP地址

- 返回解析结果给客户端:本地DNS服务器将结果返回给客户端,并在本地缓存该结果

DNS记录类型

.com域名,和其他域名一样,可以包含不同类型的DNS资源记录(Resource Records,RR),用于存储与域名相关的各种信息。常见的DNS记录类型包括:

| 记录类型 | 全称 | 用途 |

|---|---|---|

| A | Address | 将域名映射到IPv4地址 |

| AAAA | Address (IPv6) | 将域名映射到IPv6地址 |

| CNAME | Canonical Name | 创建域名别名,指向另一个域名 |

| MX | Mail Exchange | 指定负责接收邮件的服务器 |

| NS | Name Server | 指定域名的权威名称服务器 |

| SOA | Start of Authority | 包含域名管理信息,如序列号、管理员邮箱等 |

| TXT | Text | 存储文本信息,常用于验证域名所有权、反垃圾邮件等 |

安全扩展

为了增强域名系统的安全性,.com域名也支持域名系统安全扩展(DNSSEC)。DNSSEC通过数字签名机制保护DNS数据,防止缓存污染和中间人攻击等安全威胁。VeriSign从2011年起开始为.com域名区支持DNSSEC,进一步提高了.com域名的安全性和可信度。

管理架构

全球管理体系

.com域名的管理遵循互联网的多利益相关方治理模式,涉及多个组织和机构的协作

ICANN的角色

互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)是一个成立于1998年的非营利组织,负责协调全球互联网的名称和数字资源。作为域名系统的全球协调机构,ICANN制定政策并监督顶级域名的运营,包括.com域名。

ICANN与VeriSign签订了.com域名注册管理机构协议,授权后者作为.com域名的注册管理机构。这一协议规定了VeriSign的权利和责任,包括服务水平要求、数据托管要求以及注册费用限制等。当前协议将持续至2024年11月30日,之后可能续期。

VeriSign的职责

VeriSign作为.com域名的注册管理机构,主要负责:

- 维护.com域名注册数据库

- 运营.com顶级域名服务器

- 提供WHOIS查询服务

- 确保.com域名的稳定性和安全性

- 向ICANN认证的注册服务商提供域名注册系统访问

注册服务商体系

.com域名的实际注册和管理通过ICANN认证的注册服务商进行。这些注册服务商向终端用户提供域名注册、续费、转移和管理服务。截至2025年初,全球有约2,500家ICANN认证的注册服务商,它们在VeriSign和终端用户之间形成重要的中间环节。

用户注册.com域名时,需要通过注册服务商提交注册申请和支付费用。注册服务商将部分费用支付给VeriSign,然后VeriSign将部分费用支付给ICANN,形成一个完整的资金流转体系。

域名纠纷解决机制

为解决域名抢注、商标侵权等问题,.com域名适用统一域名争议解决政策(UDRP)。该政策由ICANN制定,允许商标持有人在认为他人注册的域名侵犯其商标权时提出投诉。UDRP案件由ICANN认可的争议解决服务提供商处理,主要包括世界知识产权组织仲裁与调解中心(WIPO)和国家仲裁论坛(NAF)等机构。

市场数据

注册量统计

截至2025年初,VeriSign报告显示.com域名的注册总量达到1.567亿个,.net域名则有1290万个。相比2023年同期,.com和.net域名总量减少了440万个,降幅达到2.5%。这一下降趋势主要源自中国和美国市场的域名基数减少。

2024年前三季度,新注册的.com和.net域名共计930万个,低于2023年同期的990万个,表明新增注册速度有所放缓。VeriSign预计2025年域名基数变化为-2.3%至-0.3%之间,这一预测反映了域名市场正经历结构性变化。

全球分布

从地理分布来看,美国仍然是.com域名最大的市场,但中国、德国、英国、加拿大等国家的.com域名持有量也在持续增加。尤其值得注意的是,中国市场过去十年经历了快速增长,成为.com域名的第二大市场。

2011年的数据显示,美国域名总量高达7694万,居全球国家之首,当时中美域名比例为1:13。但这一差距近年来已明显缩小,反映了互联网全球化和数字经济在全球范围内的平衡发展。

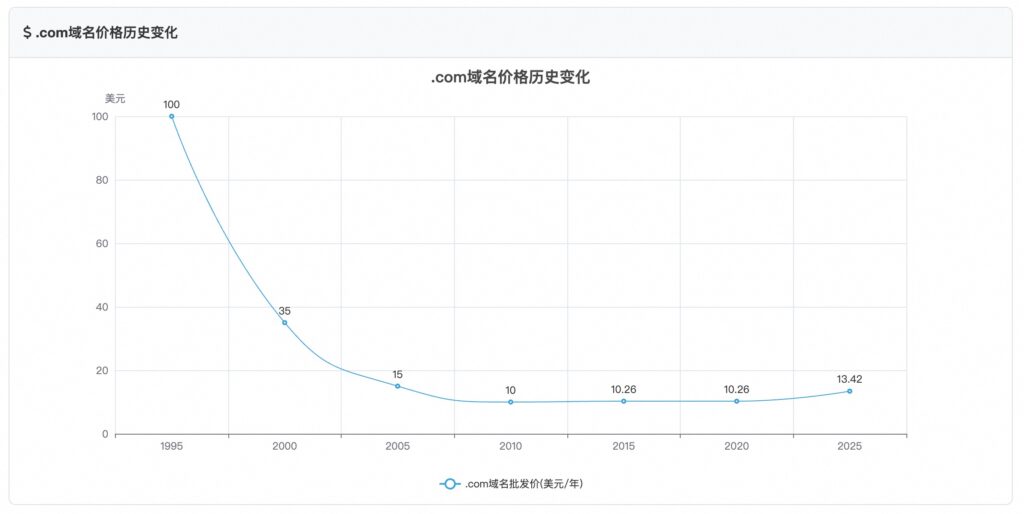

价格趋势

.com域名的批发价格(VeriSign向注册服务商收取的费用)历史上曾有显著变化。1995年初期,.com域名批发价格约为100美元/年,随后快速下降。2000年降至约35美元,2005年进一步降至15美元左右。

根据ICANN与VeriSign的注册管理机构协议,VeriSign在2012年至2018年期间可每年提高.com域名批发价格不超过7%,限定为四次涨价。从2018年10月起,批发价格被锁定在7.85美元,直到2020年。

2020年,美国商务部批准了ICANN与VeriSign的新协议,允许后者在2020年至2026年间,每年最多提高.com域名批发价格7%(不超过四次)。截至2025年,.com域名的批发价格已升至13.42美元。

价值因素

.com域名的市场价值主要来源于四个要素:

品牌价值

作为全球认知度最高的顶级域名,.com为企业和个人提供了强有力的品牌标识。拥有与品牌名称完全匹配的.com域名被视为数字身份的”黄金标准”,能增强品牌的可信度和专业形象。

流量价值

由于用户习惯和广泛认可,.com域名通常能吸引更多的自然流量。用户在不确定具体域名时,往往会尝试品牌名加.com的组合,这为.com域名持有者带来额外的流量优势。

收藏价值

优质的短词.com域名(如单词、双字母、数字组合等)具有稀缺性,被视为数字资产的一种。这类域名经常在二级市场以高价交易,成为投资者关注的收藏品。

防御价值

许多企业即使不直接使用某些.com域名,也会注册与其品牌相关的多个变体,以防止他人注册可能造成混淆或损害品牌声誉的域名,形成品牌保护的防御策略。

未来发展

市场趋势展望

随着互联网的持续演进和数字经济的深度发展,.com域名市场正在经历结构性变化。一方面,移动应用、社交媒体平台和内容聚合渠道的兴起在一定程度上削弱了域名作为流量入口的重要性;另一方面,随着全球数字化转型加速,企业对于建立独立网络身份的需求仍然强劲。

VeriSign预计2025年域名基数变化为-2.3%至-0.3%之间,表明市场可能继续面临短期调整。然而,从长期来看,.com域名作为企业数字身份的核心要素的地位仍然稳固,特别是在品牌建设、用户信任和市场认知方面。

技术创新前景

在技术层面,.com域名正在适应多项创新和标准更新:

- 国际化域名(IDN):支持非ASCII字符的域名,使得更多语言和文字系统能够在域名中使用,促进全球互联网的包容性

- DNS-over-HTTPS(DoH)和DNS-over-TLS(DoT):加密DNS查询,提高隐私保护和安全性

- DNSSEC广泛部署:增强域名系统的安全性,防止缓存投毒等攻击

- IPv6全面支持:随着IPv4地址耗尽,.com域名系统完全支持IPv6成为必然趋势

挑战

- 新顶级域名竞争:数百个新通用顶级域名(.app、.shop、.blog等)的出现,为用户提供了更多选择

- 移动应用生态系统:用户越来越多通过移动应用而非网站访问服务,可能减弱域名的重要性

- 社交媒体平台:企业在社交媒体上建立存在感,作为传统网站的补充或替代

- 安全威胁增加:域名劫持、网络钓鱼等安全威胁要求更强的保护措施

机遇

- 数字化转型加速:全球企业数字化转型创造对域名的新需求

- 新兴市场增长:亚洲、非洲和拉美等新兴市场互联网普及率提高,创造新的注册需求

- 物联网扩张:设备互联创造新的域名应用场景

- 品牌意识增强:企业对数字品牌保护的重视提高,增加域名需求

- Web 3.0发展:分布式网络中,域名可能扮演新角色,如作为去中心化身份的锚点

政策与治理展望

在互联网治理方面,.com域名的管理将继续面临多方面的讨论和可能的调整:

- ICANN与VeriSign之间的合同将在未来几年接受重新谈判,这可能影响.com域名的价格政策和服务条款

- 互联网治理的多利益相关方模式将继续演进,平衡各方权益

- 各国对互联网主权的主张可能影响域名系统的全球统一性,产生治理碎片化风险

- 数据隐私法规(如GDPR)将持续影响域名注册数据的收集、存储和公开政策

尽管面临这些挑战和变革,.com域名凭借其悠久历史、广泛认可度和技术稳定性,预计将在可预见的未来保持其作为全球最重要顶级域名的地位,继续为全球数亿网站提供可靠的网络身份标识。

版权声明:本文参考以下资料,汇总整理而成

- [1] RFC 920. “Domain Requirements”. J. Postel, J. Reynolds. October 1984.

- [2] VeriSign. “第四季度 2024 域名产业摘要”. VeriSign, Inc. 2025.

- [3] ICANN. “Registry Agreement – .COM”. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 2020.

- [4] Mueller, Milton L. “Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace”. MIT Press. 2004.

- [5] NTIA. “Amendment to the .COM Registry Agreement”. National Telecommunications and Information Administration. 2020.

- [6] Liu, Cricket & Albitz, Paul. “DNS and BIND”. O’Reilly Media. 2006.

- [7] Mockapetris, Paul. “Development of the Domain Name System”. ACM SIGCOMM Computer Communication Review. 1988.

- [8] Zittrain, Jonathan & Edelman, Benjamin. “Internet Addressing: Measuring Deployment of New Technologies”. Harvard University. 2008.

域名圈

域名圈 域名百科

域名百科 注册局政策

注册局政策